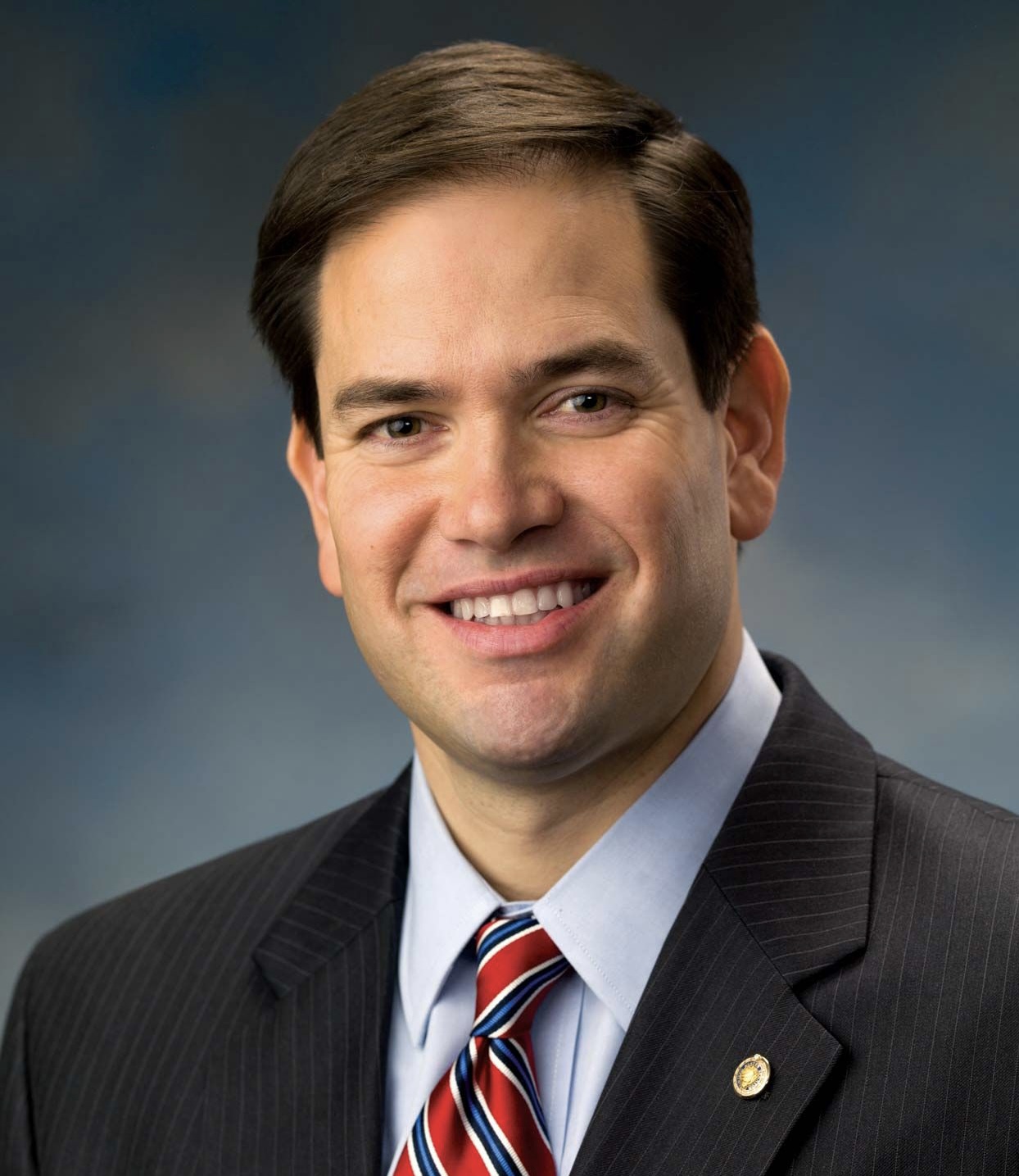

MIAMI, dimanche 11 mai 2025 (RHINEWS)– « L’ère de l’impunité pour ceux qui soutiennent la violence en Haïti est révolue. » Cette phrase, signée Marco Rubio, secrétaire d’État des États-Unis, sonne comme un coup de tonnerre diplomatique. Solennelle, musclée, tranchée. Mais derrière la fermeté du ton se cache une réalité plus complexe, plus dérangeante : celle d’une superpuissance qui, tout en menaçant les criminels haïtiens, tente de réécrire son propre rôle dans l’effondrement actuel du pays.

Car si l’impunité gangrène Haïti, ce n’est pas d’hier. Et surtout, elle n’est pas née dans un vide. Pendant des décennies, les États-Unis ont activement façonné l’architecture politique haïtienne : coups d’État tolérés, élections manipulées, chefs corrompus soutenus, réformes étouffées. Washington n’a jamais été spectateur, il a toujours été acteur. De l’occupation militaire de 1915 à l’éviction d’Aristide en 2004, du soutien au Core Group à l’ombre du système PetroCaribe, les ingérences américaines ont pavé la voie à l’effondrement de l’État haïtien. Bien entendu, Washington n’est pas seul responsable de tous les malheurs d’Haïti, terre de paradis transformée en enfer.

Aujourd’hui, face à la montée quasiment irrésistible des groupes terroristes – Viv Ansanm, Gran Grif – qui contrôlent la capitale, une partie du département de l’Artibonite, une partie du département du Centre et les ports, l’Amérique décide de frapper fort : désignation de ces groupes comme « organisations terroristes étrangères », sanctions prévues, menaces à peine voilées à l’encontre de leurs alliés économiques, politiques, voire religieux. Oui, c’est nouveau. Oui, c’est puissant. Mais est-ce sincère ?

La réalité, c’est que la déclaration de Rubio contient tous les éléments d’une menace diplomatique. L’impunité est désormais criminalisée, y compris par association. Le soutien matériel, idéologique ou même passif aux groupes désignés comme terroristes est désormais passible de sanctions, de gels d’avoirs, d’interdictions de voyage. Cela pourrait viser des anciens députés, des ex-sénateurs, des anciens ministres, premiers ministres, voire des anciens présidents, des membres du CPT accusés d’entretenir des liens avec les terroristes, des juges, des religieux, des hommes d’affaires — mais aussi des ONG, des membres de la diaspora, des journalistes, dans une logique d’« encerclement » moral et financier.

Ce n’est pas la première fois que Washington emploie de telles méthodes. En 2015, des hommes d’affaires libanais liés au Hezbollah ont vu leurs actifs bloqués. En 2021, les responsables du conflit au Tigré (Éthiopie) ont été sanctionnés sans procès. La méthode est rodée. Et Haïti devient le nouveau laboratoire de cette diplomatie par la force.

Les personnalités déjà sanctionnées par le Canada ou les Nations Unies sont les cibles prioritaires : leurs dossiers sont déjà consolidés. Mais d’autres profils doivent s’inquiéter : politiciens en fonction, hommes d’affaires discrets, magistrats inactifs, membres d’ONG ou de la diaspora soupçonnés de collusion ou de financement indirect.

Ce qui se profile, ce n’est pas une chasse aux gangs, mais une chasse aux complicités. Et dans un pays où le crime est intégré à la gouvernance, cette vague de répression pourrait ébranler l’architecture politique actuelle.

À titre de rappel, le 17 octobre 1997, la secrétaire d’État américaine Madeleine Albright et le président haïtien René Préval ont signé un accord bilatéral destiné à intensifier la coopération dans la lutte contre le trafic de drogue. Cet accord prévoyait notamment une entraide judiciaire mutuelle facilitant l’échange d’informations entre les deux systèmes judiciaires, un traité d’extradition permettant la remise de personnes recherchées pour des infractions liées au narcotrafic, ainsi qu’un accord maritime autorisant les navires américains à poursuivre des trafiquants présumés dans les eaux territoriales haïtiennes, renforçant ainsi les capacités d’interception en mer.

Depuis la mise en œuvre de cette coopération, plusieurs dizaines de ressortissants haïtiens ont été extradés vers les États-Unis pour y répondre d’accusations de trafic de drogue. L’un des cas récents les plus emblématiques demeure celui de Guy Philippe, ancien chef rebelle et sénateur élu, arrêté en Haïti en janvier 2017, puis extradé et condamné aux États-Unis pour blanchiment d’argent provenant du narcotrafic.

La récente désignation des groupes Viv Ansanm et Gran Grif comme organisations terroristes par les autorités américaines ouvre désormais la voie à une extension des dispositifs de coopération existants à la lutte contre le terrorisme. Les instruments juridiques et opérationnels déjà mobilisés dans la guerre contre la drogue pourraient ainsi être réorientés pour viser les individus accusés de soutenir ou de financer ces groupes terroristes.

Dans ce contexte, la coopération engagée depuis 1997 entre Haïti et les États-Unis pourrait constituer un modèle adaptable à cette nouvelle phase de lutte contre l’impunité. Son actualisation permettrait d’accroître l’efficacité des mesures prises et de témoigner de la volonté partagée des deux États de combattre ensemble les sources profondes de violence, d’instabilité et de criminalité transnationale.

Mais que fera-t-on, une fois les comptes gelés ? Une fois les mandats d’arrêt lancés ? Une fois les sanctions publiées ? Est-ce que l’arrestation d’un ex-sénateur ou député pro-gang ramènera la paix à Carrefour ? Est-ce que la saisie des biens d’un importateur lié aux gangs désarmera Canaan ou Martissant ? Posons la question franchement : peut-on punir sans reconstruire ?

La réponse est non. Car la crise haïtienne n’est pas seulement criminelle. Elle est structurelle. Elle est politique, institutionnelle, sociale. Et la solution ne viendra ni des drones, ni des listes noires, ni même des discours en anglais diplomatique. Elle viendra d’une volonté partagée : celle de rebâtir un État de droit, de rendre à la justice sa souveraineté, aux collectivités leur autonomie, à la jeunesse son avenir.

La déclaration de Rubio, en ce sens, peut être une opportunité. Une brèche dans l’histoire de l’hypocrisie. Mais à condition qu’elle ne soit pas qu’un coup de com’. À condition qu’elle ne serve pas à imposer une nouvelle élite sous contrôle, totalement acquise à la cause américaine, au détriment des intérêts d’Haïti.

À condition, enfin, que les Haïtiens soient auteurs de leur propre refondation.

Le message de Rubio, s’il est suivi d’actions concrètes, pourrait dissuader certains soutiens des gangs. Mais pour transformer la menace en levier de changement, les États-Unis devront accompagner cette posture répressive d’un soutien à la refondation institutionnelle haïtienne.

Si l’ère de l’impunité est réellement révolue, alors que le vent de la justice souffle aussi sur les bureaux climatisés, les chancelleries complices, les entreprises mafieuses en col blanc. Sinon, ce ne sera pas la fin de l’impunité. Ce ne sera que sa métamorphose.

Cette guerre contre l’impunité ne sera juste que si elle touche les vrais coupables, sans devenir un outil géopolitique de contrôle. Le nettoyage moral ne peut être mené à coups de drones financiers sans qu’en parallèle Haïti bâtisse un appareil de justice, de sécurité, de souveraineté et de démocratie. Sinon, la fin de l’impunité ne sera qu’un changement de maître.