PORT-AU-PRINCE, samedi 26 avril 2025 (RHINEWS)— En Haïti, la date du 26 avril demeure gravée dans la mémoire nationale comme un double symbole de répression sanglante et d’impunité d’État, à travers deux épisodes distincts mais liés par l’héritage de la dictature duvaliériste.

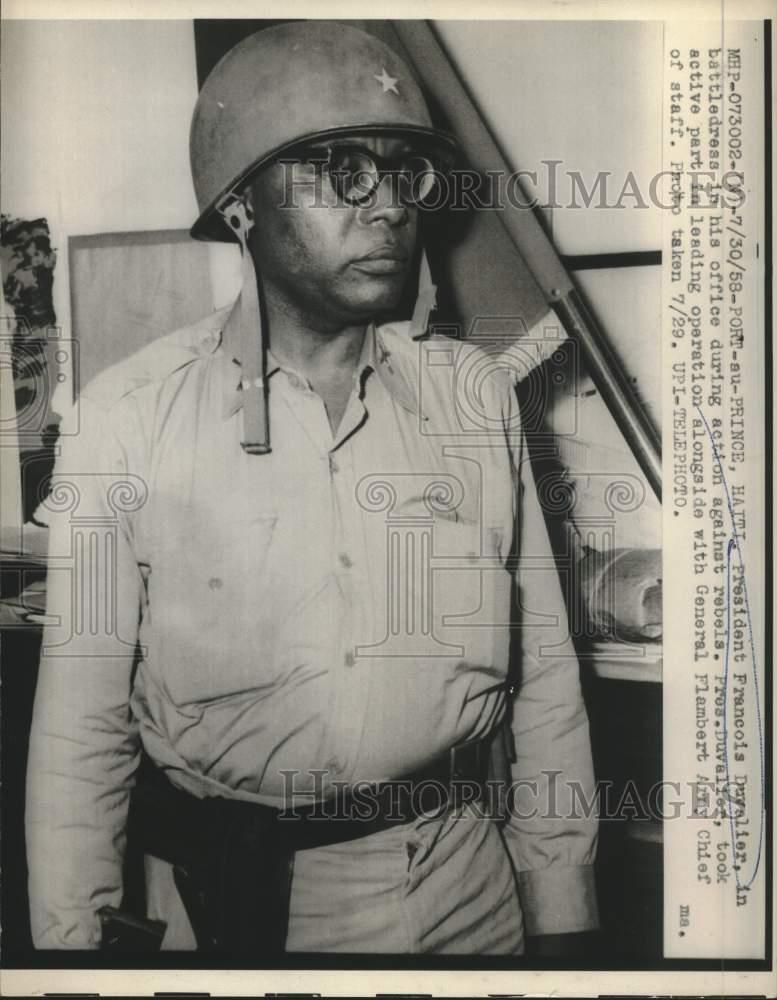

Le premier remonte au 26 avril 1963. À la suite d’une tentative d’enlèvement des enfants du président à vie François « Papa Doc » Duvalier, le régime lança une opération de représailles d’une extrême brutalité. Sur ordre direct du dictateur, les « Tontons Macoutes » — milices paramilitaires tristement célèbres — pourchassèrent opposants réels ou présumés. Des maisons furent incendiées avec leurs occupants, des familles entières enlevées, des enfants tués, des militaires exécutés sans procès.

Selon le Comité de commémoration du 26 avril 1963, au moins 73 victimes ont été formellement identifiées. Pour tenter de légitimer cette vague de terreur, le pouvoir affirma qu’il s’agissait de « protéger la révolution » et de « neutraliser les ennemis de la patrie infiltrés dans l’appareil d’État ». François Duvalier qualifia même ces massacres de « mesures préventives contre une conspiration à grande échelle ». L’année suivante, il se proclama président à vie, inscrivant l’impunité et la violence systématique au cœur du régime.

Le second épisode eut lieu 23 ans plus tard, le 26 avril 1986. Deux mois après la chute de Jean-Claude « Baby Doc » Duvalier, une marche pacifique fut organisée à Port-au-Prince en hommage aux victimes de 1963. Arrivés devant Fort Dimanche, sinistre prison politique duvaliériste, les manifestants furent violemment pris pour cible par les forces de l’ordre. Selon plusieurs témoins, au moins six personnes trouvèrent la mort : trois abattues par balles devant les grilles et trois électrocutées par la chute de câbles électriques détrempés.

Des sources hospitalières firent état d’au moins quinze blessés, dont un gravement atteint par balle. La marche, forte d’environ 10 000 participants, visait à dénoncer l’héritage autoritaire du régime déchu.

Le capitaine Isidor Pongnon, commandant à Fort Dimanche, a affirmé que ses hommes avaient pour ordre de « maintenir un cordon de sécurité pour contenir la foule ». Selon lui, « des tirs de sommation » furent d’abord effectués, avant que les soldats ne répliquent face à des « jets de pierres ». Il accusa également les manifestants d’avoir volontairement fait tomber les câbles électriques — une version contestée par des journalistes sur place, évoquant des tirs nourris ayant fragilisé les installations.

Les autorités militaires justifièrent la répression par la « nécessité de maintenir l’ordre public » et accusèrent les organisateurs de « tentative d’incitation à la révolte », accusations dénoncées par les associations de défense des droits humains comme une perpétuation des méthodes du passé sous couvert de changement.

Parmi les organisateurs figuraient François Benoît, ancien exilé dont les parents et l’enfant en bas âge avaient été assassinés en 1963, ainsi que Robert Duval, président de l’Association des anciens prisonniers politiques. Selon Pongnon, Benoît tenta en vain de calmer les manifestants lors des incidents.

Jean-Claude Duvalier, qui avait succédé à son père à 19 ans en 1971, avait fui Haïti en février 1986 sous la pression d’un soulèvement populaire.

Fort Dimanche, surnommé « Fort la Mort », demeure l’un des symboles les plus sombres de la dictature duvaliériste, théâtre de tortures, d’exécutions sommaires et de disparitions.

En 2015, un arrêté présidentiel a déclaré le 26 avril « Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes de Fort Dimanche ». Pourtant, cette commémoration reste largement ignorée par les autorités et peu intégrée dans la culture civique, en dehors des actions menées par quelques organisations de la société civile.

Soixante-deux ans après les massacres de 1963 et trente-neuf ans après la répression de 1986, le 26 avril continue d’interpeller la conscience collective haïtienne. En dépit des promesses officielles de réconciliation, vérité, reconnaissance et justice attendent encore.